面试热点话题解读,助你一臂之力

冰雪旅游散发“热”效应

冰雪游渐成“新国潮”

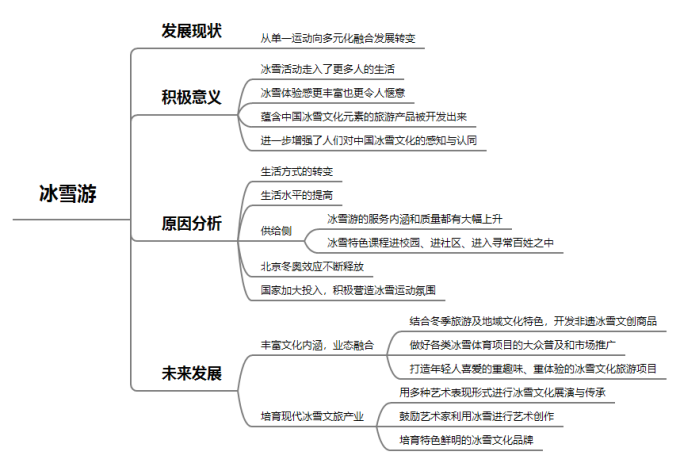

在北京什刹海溜冰、去哈尔滨看冰雕、赴新疆阿勒泰乘毛皮板滑雪、到查干湖冬捕、参加呼伦贝尔冰雪那达慕……近年来,越来越多的中国传统冰雪文化旅游产品受到游客喜爱,越来越多年轻人喜欢身着国产品牌的冰雪装备,体验冰雪运动的激情和快乐。冰雪与中国文化元素的深度融合,让冰雪游逐渐成为“新国潮”。

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告(2023)》指出,中国冰雪旅游实现跨越式发展,2021—2022冰雪季中国冰雪休闲旅游人数为3.44亿人次,冰雪休闲旅游收入4740亿元。在超大规模冰雪旅游消费市场的支撑下,冰雪季的国潮热还将持续下去。

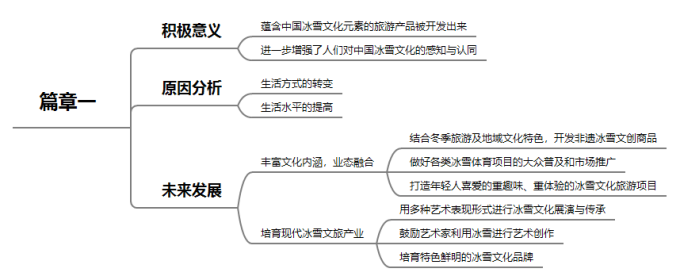

以前,冰雪是人们出行时要躲避的“冷资源”。随着生活方式的转变和生活水平的提高,冰雪季出游的热度逐渐提升。从避雪到盼雪的不仅是游客,还有依靠冰雪资源吃上旅游饭的村民和企业,越来越多蕴含中国冰雪文化元素的旅游产品正在被开发出来,这也进一步增强了人们对中国冰雪文化的感知与认同。

未来要进一步将“冷资源”转化成“热旅游”,推出更多富有中国特色的冰雪文化旅游产品。

创新发展传统冰雪文旅产业,丰富中国景点冰雪文化内涵,以业态融合为手段,满足游客多样化需求。深挖非物质文化遗产内涵,鼓励结合冬季旅游及地域文化特色等特点,开发非遗冰雪文创商品;夯实冬季冰雪体育活动的市场消费基础,在社区、学校、企事业单位等弘扬冰雪体育文化,做好马拉雪橇、冬季渔猎、抽冰猴、滑冰车等冰雪体育项目的大众普及和市场推广;重点挖掘古代冰雪文化、现代滑雪文化、冬季民俗文化、温泉养生文化等元素,鼓励开发冰雪主题的手工艺品、民族服饰、餐饮观光等产品,打造年轻人喜爱的重趣味、重体验的冰雪文化旅游项目。

加快培育现代冰雪文旅产业,增强中国时尚冰雪文化吸引力。用音乐、美术、绘画、舞蹈、摄影、短视频等多种艺术表现形式进行冰雪文化展演与传承,让冰雪旅游目的地更具文化氛围;鼓励艺术家利用冰雪进行艺术创作,吸引游客体验冰上作画、堆雪人、冰雪舞蹈等不同玩法;培育特色鲜明的冰雪文化品牌,将动漫、科技、时尚等元素融入冰雪装备的开发中,体现中国冰雪文化魅力,让冰雪游的人气越来越旺。

让“冷”冰雪燃起消费“热”效应

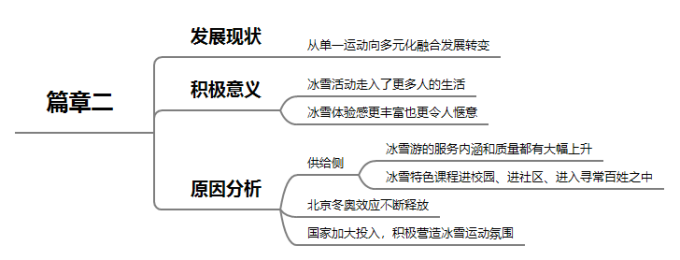

当前正是隆冬季节,各地冰雪消费热度直升,除了冰雪装备热销之外,冰雪+温泉、冰雪+民俗、冰雪+音乐节/美食等成为越来越多雪场的标配,冰雪消费正从单一运动向度假、游乐、休闲等多元化融合发展转变。

近日,“南客北上”屡上热搜,北方冰雪游人数持续增加,这在本次元旦小长假表现得更突出。“冰城”哈尔滨“赢麻了”,车站和景点被“攻陷”;人从众,冰雪大世界万人“蹦迪”……入冬以来,越来越多像哈尔滨等这样的冰雪旅游目的地爆发式火出圈,吸引大量游客前往。

随着北京冬奥效应不断释放,新雪季冰雪旅游消费持续火爆。不仅北方冰雪游出圈,就连南方不少地方也以多种方式让冰雪热呈现出来。南方朋友不仅北上玩冰玩雪,还可以在本地就能过足“冰雪瘾”。东北等传统冰雪旅游景区热度不减,迎来不少举家同游的旅客,而南方多地的商超也开通冰球、室内滑雪、滑冰等冰雪活动,吸引了不少市民前往体验。

种种迹象表明,冰雪旅游正逐渐从小众走向大众,还成为一种时尚。从供给端看,无论是冰雪游的服务内涵和质量都有大幅上升,加上推动冰雪特色课程进校园、进社区、进入寻常百姓之中,提升冰雪人口的数量和质量,令冰雪活动走入了更多人的生活,也使冰雪体验感更丰富也更令人惬意。

近年来,我国冰雪事业蓬勃发展。国家加大投入,积极营造冰雪运动氛围。北京冬奥会成功举办,使冰雪运动越来越受青睐,凡是与“冰雪”有关的项目,都能成为冬季出游的热门选择。冰雪旅游是现代产业,更是当代生活。让冰雪运动“热”起来,走进更多百姓生活,已成为全社会的普遍共识。

毫无疑问,冰天雪地里蕴藏着丰富的经济、文化、旅游等价值,看似“冰冷”实则“火热”,燃旺消费热情,也是中国经济活力十足的一个生动体现。据中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告(2023)》预计,2024年至2025年冰雪季,我国冰雪休闲旅游人数有望达到5.2亿人次,冰雪休闲旅游收入将达到7200亿元。

为此,让“冷”冰雪燃起“热”效应,必将为消费释放更多活力,也为健康中国留下浓墨重彩的一笔。

思维

视角

近年来,随着生活方式的转变和生活水平的提高,越来越多的冰雪文化旅游受到游客喜爱,今年元旦期间,“北国冰城”哈尔滨更是凭借各类出彩的冰雪游项目吸引了大量游客前往。种种迹象表明,冰雪游正逐渐走向大众,成为时尚。冰雪游的出圈,既展现了优质冰雪资源的独特魅力,又让冰雪活动走入了更多人的生活,增强了群众对冰雪文化的认同和感知。未来,要把握机遇、优化服务,让“冷资源”发挥“热效应”。一方面,要加强业态融合,结合当地特色因地制宜发展旅游业,打造各类“冰雪+”融合项目,满足群众多元化的需求。另一方面,要培育更多优质的文旅产业,举办冰雪文化表演,打造冰雪文化品牌,展现冰雪文化魅力,让冰雪游持续释放消费活力。

农村健身器材成“弃材”

社会热点:

近年来,随着乡村全面振兴与全民健身等工作深入开展,越来越多农村地区开始配备公共健身器材。但是,一些地方的健身器材存在“超期服役”“缺胳膊少腿”,甚至被挤占挪用等问题,影响村民健身休闲。

热点解析:

农村健身器材成“弃材”,让原本广受好评的民生项目成为“虎头蛇尾”的面子工程,造成浪费、有碍观瞻,还存在安全隐患,可能使村民健身不成反“伤身”。

究其原因,一方面在于所建器材不符合当地群众实际健身需要,建成后也缺乏使用指导,村民不愿用、不会用,导致器材闲置老化或被挪作他用;另一方面在于没有建立有效的管护制度,责任认定不明晰,相关部门“重建轻管”“只建不管”,器材在自然侵蚀中逐渐老旧破损。

农村健身器材要建好,更要用好。相关部门需建立完善从信息反馈到管理维修等环节的各项制度,对健身器材定期检查、维护、更换。此外,面对基层工作人少事多、精力有限等现实状况,也可着力强化宣传、发动群众,引导村民自觉规范使用、主动维护公共健身器材。凝聚合力、协同共护,才能让健身器材更“健康”、群众锻炼更安心,不断擦亮乡村生活的“健康底色”。

公示“躺平休闲人员名单”

社会热点:

近日,某地一份“躺平休闲人员拟定名单”流传网络,引发强势围观。据该镇相关人士介绍,当地整个机关300多名工作人员,最终8名干部“榜上有名”,主要是基于工作纪律、态度、能力、效率、服从工作安排、组织安排等内容评定的。

热点解析:

同为职场人,不少网友也表达了困惑,怎么定义“躺平”,如何避免“误伤”,会有什么处罚?对此当地回应道,名单中的人员不是完全不干活,大部分精神作风状态跟不上发展需要,希望以此倒逼他们摆正工作态度,找回工作热情。

并不是不干活,但又不能说干了活,可谓“躺平者”的突出特征。种种表现,看似只是走了一会儿神、松了一点儿劲,没有踩踏红线,无关大是大非,却在无形之中影响了队伍士气,带坏了工作作风。长此以往,贻害无穷。

不过也要看到,虽然表现为“躺平”,背后成因却不尽相同。其中,有的人存在认识误区、初心不正,自以为端上“铁饭碗”,就可以“混日子”。然而也有的人,因为工作进展阻力重重、掣肘不少,久而久之磨光了干劲。特别是一些地方形式主义官僚主义瞎折腾、拍脑门,频频让大家做“无用功”,挫伤了干事的积极性主动性。

对于那些一开始就不愿出力之人,当尽早清除出队伍。这需要不断完善体制机制,以切实举措奖勤、罚懒、汰劣。对这些想干事的人,要有激励有爱护。从完善干部考核评价机制,到减掉压在一线的形式主义任务,从健全干部担当作为激励保护机制,到建立健全容错纠错机制。